Un jardin fertile commence par un sol sain

Une immense diversité

Le sol du jardin est en fait un écosystème vivant complexe. Le sol repose sur une interaction de composants minéraux (sable, limon, argile), de matières organiques, d'air, d'eau et d'une immense variété d'organismes, allant des bactéries aux vers de terre. La texture, la structure, l'état nutritionnel et la vie biologique déterminent la croissance des plantes peuvent pousser, le développement de leur résistance et l'efficacité de rétention ou de drainage de l'eau.

Chaque sol de jardin est constitué d'un mélange unique de grosses particules de sable grossières, de particules de limon fines et molles (= grains entre le sable et l'argile, d'une taille de 2 à 63 micromètres) et de très petites particules d'argile. Le rapport entre ces trois éléments détermine la "texture" - en gros, on peut parler de sols sablonneux, limoneux, argileux et tourbeux, chacun ayant des caractéristiques et des besoins très différents. Une mauvaise texture du sol ou un sol desséché peut entraîner des problèmes dans le jardin, tels que des plantes en mauvaise santé ou qui poussent mal. Il est donc important de savoir à l'avance à quel type de sol nous avons affaire.

Le sol repose sur une interaction de composants minéraux, de matières organiques, d'air, d'eau et d'organismes vivants

Déterminer le type de sol

Mouillez bien un morceau de terre, prenez-en une poignée et pétrissez-la soigneusement pour en faire une boule. Si, après avoir été malaxée, la boule de terre humide se désagrège immédiatement, il s'agit d'un sol sablonneux léger mais infertile. Si vous pouvez rouler la terre humide jusqu'à l'épaisseur d'un crayon, vous avez affaire à une terre argileuse, fertile mais assez difficile à travailler. Si vous pouvez rouler la terre humide sur l'épaisseur d'une saucisse, vous pouvez vous estimer heureux, car cela indique un sol limoneux très fertile et facile à cultiver.

Sol sablonneux

Un sol sablonneux se compose de gros grains avec beaucoup d'air entre eux. Le sol est léger et facile à cultiver, mais malheureusement, ce type de sol ne peut pas retenir l'eau et les éléments nutritifs et se dessèche donc rapidement. Le sol contient peu d'éléments nutritifs et a donc besoin d'aide. La capacité de rétention d'eau du sol peut être augmentée à l'aide d'un amendement de sol à base de sable spécifique, afin que les minéraux argileux puissent retenir l'eau et les éléments nutritifs plus longtemps et les libérer lorsque les plantes en ont besoin.

Conseil de plantation : sur un sol léger et peu dense, les fleurs sauvages ou les plantes vivaces telles que la phalangère à fleurs de lis, le genêt des teinturiers, la molène à fleurs denses, la lavande, le lis des steppes, le phlox bifida ou le gaillet jaune poussent bien. Les carottes et les pommes de terre aiment également les sols sablonneux, secs et chauds.

Sol argileux

Le sol argileux est particulièrement fertile, mais malheureusement difficile à cultiver. Le sol est lourd, retient l'eau et les nutriments pendant très longtemps, mais souffre souvent d'un manque d'air et de compactage. En été, il se dessèche et devient très dur, tandis qu'en hiver, il se transforme en une masse collante. Mélanger un amendement à la terre favorise l'écoulement de l'eau et donne au sol une structure friable. Cela permet aux racines des plantes de respirer et de se développer à nouveau.

Conseil de plantation : les sols argileux mi-lourds, dont la teneur en argile est comprise entre 25 et 45 %, sont adaptés aux espèces végétales telles que les arbres fruitiers, les arbustes ou les légumes. Toutefois, comme le sol est souvent encore assez frais au printemps, il n'est pas recommandé de procéder à des semis précoces. La plupart des graines préfèrent un environnement chaud et humide plutôt que froid et humide. Les plantes qui aiment la terre argileuse sont l'hémérocalle, la digitale pourpre, l'échinacée jaune, l'anémone du Japon, la bergénie, la pervenche, la grande astrance, l'astilbe, la dauphinelle, la pivoine, le tournesol, la persicaire, la rose de Noël, la plupart des roses, le lilas, le jasmin, le cytise, l'hortensia, le troène et le viorne obier.

Sol limoneux

Le sol limoneux présente les avantages du sable et de l'argile. Il est très fertile et facile à cultiver. De plus, il évacue l'excès d'eau et maintient toujours le bon rapport entre l'eau et l'air. Dans ce cas, un chaulage et une fertilisation d'entretien annuels suffisent pour un sol limoneux.

Conseil de plantation : le sol limoneux convient en principe à toutes les plantes cultivées. Selon le type de plantes, vous pouvez mélanger le sol avec un peu de sable ou l'enrichir avec de l'humus avant la plantation.

Sol tourbeux

Le sol tourbeux est riche en humus, mais souvent humide et acide et sujet au tassement, c'est-à-dire que le volume du sol diminue, le sol s'affaisse, devient plus compact et le niveau du sol baisse.

Conseil de plantation : les plantes qui poussent bien dans un environnement humide, acide et riche en humus. On pensera par exemple au rhododendron, à l'azalée, de l'hortensia, à l'andromère, au skimmia et à l'almia, à l'Ilex (houx), au camélia, au chèvrefeuille, à l'euchère, de la pervenche, au houx crenelé, au myosotis du Caucase, au Liriope muscari, à la bruyère, à la canneberge à gros fruits, à la clématite des haies et de la glycine.

Outre la texture, la structure du sol est cruciale : un sol friable, meuble et doté de nombreux pores (canaux d'air) permet aux racines et aux organismes de se déplacer librement, à l'eau de s'infiltrer et à l'air de circuler. En revanche, un sol dense, compact ou croûteux va à l'encontre de toute forme de vie, ralentit la croissance, entrave le drainage et la circulation des nutriments.

Analyse de sol

Faire réaliser une analyse de sol est une étape trop souvent négligée, mais indispensable pour un travail professionnel. Cette analyse comprend :

- la détermination du pH (acidité),

- la teneur en matière organique,

- le tampon nutritif,

- la détermination de la texture (sable, limon, argile),

- la détection des contaminants et des sels,

- analyse des nutriments présents (azote, phosphore, potassium, oligo-éléments).

L'analyse constitue le "schéma directeur" qui déterminent les actions ultérieures : en effet, chaque type de sol nécessite une approche différente en termes de travail du sol, de drainage et de fertilisation.

Kit de test pour l'analyse du sol

Équilibrer l'humidité et la sécheresse

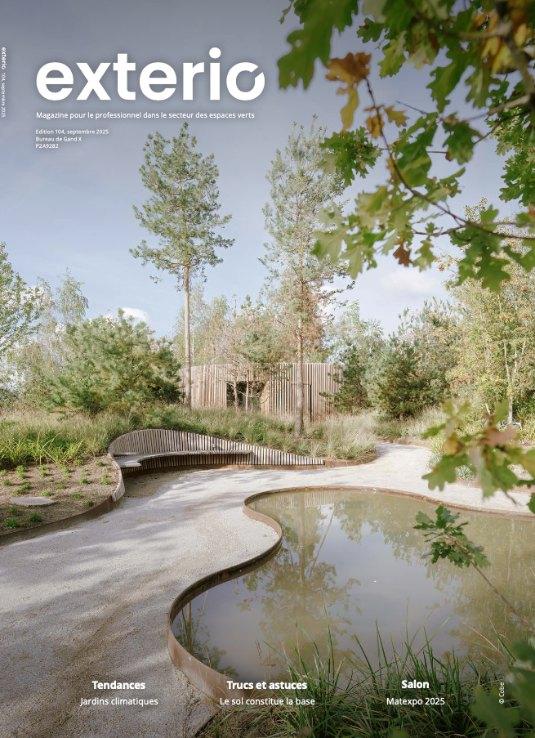

L'un des défis les plus sous-estimés en matière d'aménagement paysager est le contrôle optimal de l'eau, qui est essentiel pour la santé des racines et la diversité de la vie du sol. La gestion de l'eau englobe la capacité du sol à stocker l'eau, à la laisser s'infiltrer et à la drainer en temps voulu. Dans les sols sablonneux, c'est la sécheresse qui constitue le plus grand danger. Dans ce cas, il est recommandé d'ajouter de la matière organique (compost, fumier, litière de feuilles) et éventuellement des hydrogels/cristaux d'eau pour améliorer la capillarité et la rétention d'eau. La couverture est importante pour tous les types de sol : le paillage avec des matières organiques ou l'utilisation de plantes couvre-sol réduit l'évaporation, prévient l'érosion et favorise la vie du sol. L'eau qui tombe sur la parcelle doit être réutilisée : par la collecte (tonneaux de pluie) et/ou l'infiltration via des oueds, des étangs ou des gravières (à ciel ouvert). Cela permet d'éviter les revêtements inutiles et les rejets dans le réseau d'égouts.

La gestion de l'eau englobe la capacité du sol à stocker l'eau, à la laisser s'infiltrer et à la drainer en temps voulu.

La vie microbiologique

Tout sol sain regorge de vie. Le "microbiome" - le nom collectif de tous les micro-organismes tels que les bactéries, les champignons (en particulier les mycorhizes), les protozoaires, les nématodes, les vers de terre, les petits insectes, etc. - forme un écosystème ingénieux qui transforme la matière organique en nutriments disponibles pour les plantes, supprime les agents pathogènes, améliore la structure du sol (vers de terre) et fixe l'azote (nodules racinaires chez les légumineuses). Il est très important de créer et de maintenir les conditions nécessaires à une vie du sol riche. Pour ce faire, il convient d'éviter l'utilisation excessive de pesticides et d'engrais, qui perturbent le microbiome, et d'utiliser du compost et des paillis organiques. La diversité peut également être encouragée par l'ajout d'engrais verts et la rotation des cultures.

L'eau qui tombe sur la parcelle doit être réutilisée

Préparation et travail

On commet souvent l'erreur de labourer trop rapidement et trop intensivement (à l'aide de machines). Chaque intervention modifie la structure du sol et peut tuer la vie du sol. La préparation suit généralement les étapes suivantes :

- D'abord, analyser le sol pour en déterminer la structure, l'état nutritionnel, les couches interférentes ou la contamination (voir ci-dessus).

- Enlever les pierres, les gravats, les débris de construction et les couches compactes gênantes. Ces éléments entravent la croissance des racines et le drainage.

- Ameublir (sans creuser !) : dans la mesure du possible, utilisez une aéro-fourche ou une fourche à bêcher et limitez le creusage lourd aux sols fortement compactés ou argileux.

- Appliquer de la matière organique : 5 à 10 cm de compost, de fumier ou de compost vert par an entretiennent la vie du sol, créent de l'humus et améliorent le pouvoir tampon du sol.

Si nécessaire, passez à une solution structurelle. Pour les sols humides, l'incorporation de sable, de gravier, de granulés de lave ou de tuyaux de drainage peut s'avérer cruciale.

Le travail est toujours fait sur mesure, en tenant compte du microbiome du sol, de l'énergie du sol (pas de machines lourdes sur les sols humides), du bon timing (ne pas travailler si le sol est trop sec/humide) et, surtout, en perturbant le moins possible le sol.

5 à 10 cm de compost, de fumier ou de compost vert par an entretiennent la vie du sol

Fertilisation

La fertilisation organique (compost, fumier, engrais verts, amendements) est toujours préférable. Les engrais verts sont des plantes cultivées temporairement dans le sol dans le but de l'améliorer. Elles fournissent un apport de matière organique fraîche qui sert de nourriture à la vie du sol. Il est préférable de semer les engrais verts à partir du mois d'août, par exemple après la récolte des légumes. L'engrais organique n'apporte pas seulement des éléments nutritifs, il nourrit également la micro-vie et améliore la structure du sol. Les engrais artificiels ont l'avantage d'agir rapidement, mais ils ne se concentrent que sur la nutrition des plantes et, avec le temps, ils affectent la vie, la structure et le pouvoir tampon du sol. Par conséquent, l'utilisation d'engrais n'est qu'une mesure corrective basée sur une analyse préliminaire, et non une norme.

Un plan de fertilisation correct comprend :

- un apport initial de matière organique (compost),

- l'apport régulier d'un complément après la saison de croissance,

- des plantes indigènes (moins exigeantes en termes de nutriments),

- éventuellement l'utilisation d'engrais verts tels que la luzerne, le trèfle, la phacélie (incorporation avant l'hiver),

- le maintien de faibles niveaux de NPK dans les sols sablonneux afin d'éviter le lessivage.

En cas de surfertilisation, on s'expose à des risques de lessivage des nitrates (pollution des eaux souterraines), des racines brûlées, une vie du sol instable et une plus grande sensibilité aux maladies.

Un sol trop acide ou trop basique peut également poser des problèmes. Un mauvais équilibre du pH entrave la croissance. La solution : pH <5,5 = chaulage avec, par exemple, de la chaux dolomitique. pH >7,5 = ajouter de la tourbe horticole ou des produits contenant du soufre (uniquement aux endroits nécessaires). Si le sol est pauvre en matière organique, on le reconnaît souvent à une texture dure et grumeleuse et à une croissance modérée des plantes. La solution consiste alors à ajouter périodiquement du compost, à travailler avec des engrais verts et à laisser des feuilles/du gazon sur le sol.

Techniques et conseils

Dans les jardins où le sol est fortement sollicité (aires de jeux, pelouses, jardins d'agrément ou potagers utilisés de manière intensive), il est essentiel de favoriser des complexes de sol sains et autorégulateurs. La méthode "No Dig" s'applique certainement ici : limitez au maximum le travail du sol, ne procédez qu'à un ameublissement superficiel. Couvrez toujours le sol : les couches de paillis (herbe, feuilles, broyats, coques de cacao), les couvre-sol vivants ou les engrais verts réduisent l'érosion, le dessèchement et maintiennent la vie active. Diversifiez les plantations : une riche palette d'espèces végétales nourrit divers micro-organismes et maintient la résilience du système. Évitez le compactage du sol en créant des allées et en évitant de marcher inutilement sur quoi que ce soit. L'ajout régulier de petites quantités de matière organique est plus efficace que l'apport ponctuel de grandes quantités.

Dans les jardins où le sol est fortement sollicité tels que les aires de jeux, pelouses, jardins d'agrément ou potagers utilisés de manière intensive, il est essentiel de favoriser des complexes de sol sains et autorégulateurs

Une gestion des sols tournée vers l'avenir

Le changement climatique exige une plus grande flexibilité dans l'utilisation des sols. Des précipitations plus courtes et plus intenses ainsi que des périodes de sécheresse plus longues imposent des exigences différentes en matière de gestion de l'eau et des sols. C'est pourquoi il convient d'agir de manière préventive en :

- collectant l'eau de pluie autant que possible

- investissant dans des plantes et des arbres à enracinement profond (plus de perméabilité du sol et d'ombre),

- créant des microclimats (haies, brise-vent, oueds),

- créant des zones humides et sèches pour plus de biodiversité.